Ингерманландцы жили на территории современной Ленобласти еще до основания Петербурга. Они говорили на финском языке, а в начале XX века в районе Токсова существовал финский национальный район.

После нескольких волн советских репрессий ингерманландцы были разбросаны по всей стране от Якутии до Кольского полуострова. К середине XX века от 100 тысяч ингро-финнов в Ленинграде и пригородах осталось около 6.

Как ингерманландцев целыми деревнями вывозили на Дальний Восток, что произошло с теми, кто в блокаду оказался на оккупированной территории, почему после войны почти никто из ингро-финнов не вернулся домой и как после развала СССР они перебирались в Хельсинки и Лаппеенранту— «Бумага» рассказывает истории депортации и репатриации ингерманландских семей.

Как ингерманландцев из блокадного Ленинграда выселяли на Дальний Восток

Когда началась война, Хельми Радикайнен было семь лет. До ингерманландской деревни Вилькоуку неподалеку от Токсова, где она жила вместе с родителями и шестью братьями и сестрами, новость об этом дошла не сразу. Первое, что помнит Хельми о войне, это как летом 1941 года мать вернулась из Ленинграда, где продавала молоко, и долго плакала. На вокзале она видела, как женщины грузили своих детей в вагоны, отправляя в эвакуацию. Через некоторое время в деревне уже повсюду кричали: «Sota, sota!». По-фински это значит: «Война, война».

Поскольку Финляндия воевала на стороне Гитлера, в августе ингерманландских финнов, живших под Ленинградом, начали депортировать в Коми и Архангельскую область. Но немцы наступали слишком быстро, и полностью указ выполнить не удалось: 8 сентября началась блокада. В итоге часть финнов оказалась на оккупированной территории, другая часть, в том числе семья Хельми Мартыновны, осталась в блокадном кольце.

Зиму 1941 года Радикайнены провели в деревне. А в марте финнов стали массово выселять из Ленинграда и пригородов. Власти опасались, что оставшиеся в городе финны и немцы могут заниматься шпионажем и провокаторством, отмечает историк Вадим Мусаев. Так, в письме командующего ВВС Ленинградского фронта говорилось, что жители колонии Смольнинская во Всеволожском районе враждебно настроены к советской власти, что колония «кишит шпионами». Всего той весной около 28 тысяч ингерманландцев вывезли в Сибирь и на Дальний Восток. 3,7 тысячи из них, как и семью Радикайнен, отправили в Якутию.

На сборы людям дали 24 часа. Хельми Мартыновна вспоминает, что родители бегали по дому и взвешивали сумки: много вещей брать не разрешалось, большую часть имущества оставляли на месте. Сама она не очень боялась, «а может, даже и радовалась», что опять прокатится на поезде. Финнам сказали, что их эвакуируют, и многие думали, что смогут вернуться домой.

Через Ладогу по Дороге жизни Радикайненов довезли до деревни Кобона, а там погрузили в «телячьи» вагоны, в которых перевозили скот. До Якутии они добрались только через полгода. «Глухая тайга, деревянный дом, — рассказывает Хельми Мартыновна. — И нас туда — как свиней».

Сейчас Хельми Мартыновна живет в поселке неподалеку от Гатчины. В большом двухэтажном доме, куда они с мужем переехали в 90-е, чисто и уютно. На стульях — пестрые коврики, в прихожей аккуратно составлены тапочки. Посреди комнаты стоит большая печь с лежанкой, на полках серванта — черно-белые фотографии детей и внуков.

С тех пор как Радикайнены покинули родную деревню, прошло больше 75 лет, но Хельми Мартыновна хорошо помнит дорогу на Дальний Восток. В семье было семеро детей, младшему — семь месяцев. Трехлетний брат Хельми Мартыновны умер по дороге от дизентерии. «Его завернули в тряпку и около рельсов положили. Вот и все похороны», — вспоминает она.

Кормили в поезде баландой — «кусок картошки там, кусок картошки тут». По дороге многие умирали от голода. На станциях трупы собирали и выносили из поезда. Точное количество погибших неизвестно, но, по оценке историка Вадима Мусаева, в пути умерло около 10 % человек.

— В вагоне было тесно, ноги нельзя было вытянуть. Я лежу, а рядом мальчик. Как только я задевала его, его мать — шлеп мне по ноге!

Другой мальчик, живший неподалеку от них в деревне, изнемогая от голода по дороге, кричал ее матери по-фински: «Бригадирова жена, дай картофельных очисток».

К осени 9 тысяч переселенцев — финнов, немцев, литовцев и литовских евреев — добрались до Якутии. Семью Радикайнен вместе с парой десятков человек выгрузили в тайге на берегу Лены. Им повезло чуть больше, чем остальным: там был дом с печкой. Часть людей отправили еще дальше на север — к побережью моря Лаптевых. Некоторым приходилось жить в палатках и в спешке строить землянки или юрты до наступления зимы, когда температура достигала -40 градусов.

В записке НКВД Якутской СССР от 15 марта 1943 года говорилось, что мужчин среди вынужденных переселенцев было меньше 20 %. Остальные — женщины, дети и старики. Отца Хельми забрали работать на рыбзавод, а она сама вместе с пятью братьями и сестрами осталась с матерью.

Пока не было заморозков, питались грибами и ягодами. «От голода дети были опухшие, старшая сестра двигаться не могла. Кто умирал — они так и лежали», — вспоминает Хельми Мартыновна. Их семья выжила во многом благодаря старшему брату Яше, которому тогда было 14 лет. «Яша ловил зайцев на петлю. А я дергала с них шкуру как могла и варила их. Мне давали голову, сестре маленькой — заднюю лапу. Больше ничего не было».

Зимой Радикайнены отправились пешком в якутский поселок Сангар: мать нашла там работу. Шли они около 10 километров. «Я падала от усталости, — рассказывает Хельми Мартыновна. — Лена замерзает большими кучами льда. Я на эту кучу села, и мне стало так тепло, так хорошо. Приходит мать, за шкирку трясет меня: ты идешь или нет? И под зад ногой».

Весной отца Хельмы Радикайнен и других мужчин отправили хоронить тех, кто остался в доме на берегу Лены. «Но хоронить было некого, — говорит Хельма Мартыновна, переходя на шепот. — Одни кости кое-какие валялись».

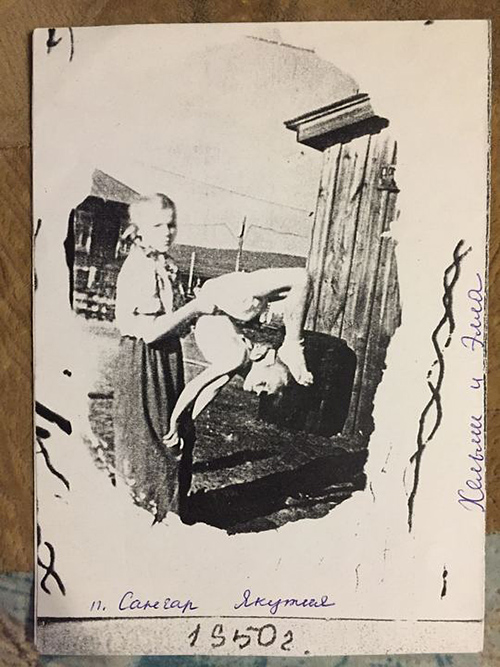

В Сангаре Радикайнены прожили до 1951 года. Там Хельми окончила шесть классов, а с 15 лет работала на угольной шахте — по 8–12 часов стояла за лебедкой. В школу она пошла в 10 лет.

— Русского языка я не знала, — вспоминает Хельми Мартыновна. — А писала — это и стыдно говорить. Не различала глухие и звонкие согласные. Пишу, скажем, «т». Думаю: ай, давно не писала «д». И пишу «д». Но тройку мне ставили, потому что память была хорошая. Ничего не понимала, но все правила заучивала.

В 1951 году Радикайнены бежали из Сангара, надеясь вернуться домой. Спрятавшись на дне баржи, они добрались до Якутска, там пересели на пароход, а затем на поезд. Но домой так и не попали. После войны ингерманландским финнам запретили возвращаться в Ленинградскую область, и прямо с вокзала в Ленинграде Радикайнены отправились в Карелию. Там они прожили следующие десять лет.

Женщина вспоминает, как весной того года они с матерью посадили картошку. «Мать несет картошку в переднике и говорит: «Всё, в этом доме голод кончился». В Карелии Радикайнены построили дом, и когда в 1954 году после смерти Сталина финнам разрешили вернуться домой, они уже никуда не поехали. Впоследствии Хельми Мартыновна жила в Эстонии, но после распада СССР вернулась в Россию.

— Когда в 90-е годы была эта заваруха, сижу я на работе, одна эстонка приходит и говорит: что ты тут, русская свинья, делаешь? Мне как будто по сердцу резануло. Думаю: где родился, там и сгодился. И вот мы приехали.

В 1994 году российские власти признали Хельми Мартыновну и остальных членов ее семьи жертвами политических репрессий. Проделав в самом начале жизни долгий путь с запада на восток, а затем обратно с востока на запад, Хельми Мартыновна выучила пять языков: эстонский, карельский, финский, русский и якутский. Но она до сих пор не может понять, почему финнов нужно было высылать из родных деревень. «Зачем нас надо было трогать, — говорит она. — Кому мы мешали?».

Как репрессировали ингерманландцев в сталинские годы и почему в Ленобласти стало в 20 раз меньше финнов

Высылать финнов из Ленобласти начали еще до войны: первая волна репрессий произошла в 30-е годы. Уже тогда их численность сильно сократилась.

В конце XX века, согласно переписи населения, в России жило больше 140 тысяч финнов, главным образом — ингерманландцев. В основном они занимались сельским хозяйством, продавали горожанам и дачникам мясо, молоко и овощи. Еще в 1782 году под Гатчиной была построена финская начальная школа, с 1870-х годов в Петербурге издавались газеты на финском языке.

В 1920-е годы в Ленинграде и пригородах жило больше 100 тысяч ингерманландцев. В 1927 году был создан Куйвозовский финский национальный район (с 1936 года — Токсовский), большинство населения которого составляли финны. Там говорили по-фински, и в школах дети учили финский язык.

В 1930-е годы началась коллективизация — многих ингерманландцев раскулачили. Историк Вадим Мусаев говорит, что тогда репрессии не были обусловлены национальностью, однако финны пострадали в то время сильнее других, потому что среди них было много зажиточных. Несколько тысяч финнов выслали на Кольский полуостров, в Сибирь и Якутию. В 1935 году в приграничных районах Ленинградской области и Карелии также была проведена операция по выселению «кулацкого и антисоветского элемента». По словам Мусаева, фактически под удар попали этнические финны и эстонцы.

В конце 1930-х национальные сельсоветы, в том числе финские, были ликвидированы. Закрыли финские газеты, учебные заведения и лютеранские церкви, многие священнослужители были арестованы и либо расстреляны, либо умерли в лагерях. В годы Большого террора в Ленинграде и области проводились «чистки» этнических меньшинств, в числе которых были ингерманландские финны. Хельми Радикайнен рассказывает, что из шести братьев ее матери троих расстреляли на Левашовской пустоши. За что и при каких обстоятельствах, Хельми Мартыновна не знает, так как в семье об этом никогда не говорили.

Точных данных о количестве финнов, арестованных, депортированных и погибших в 30-е годы, нет, говорит Вадим Мусаев. По приблизительным оценкам, речь идет примерно о 30–40 тысячах человек. К концу войны в Ленинграде и пригородах осталось около 6 тысяч ингерманландцев.

Родственники Эдварда Хямяляйнена, родившегося в Петрозаводске, а сейчас живущего в Хельсинки, тоже пострадали от репрессий 30-х годов. В 1931 году семью его матери раскулачили и выслали на Кольский полуостров. Сохранились воспоминания об этом дяди Эдварда — Тойво Хяннинена, родившегося в 1922 году в Юкках.

«После 6-дневного пути мы прибыли в Хибиногорск. Все должны были пройти санобработку в бане, после чего стали распределять по палаткам. В палатках на 21-м километре уже жили переселенцы из различных мест страны: русские, татары, украинцы, немцы и другие. На одного человека полагалось место шириной 70–80 см, каждая семья разделялась друг от друга доской шириной 20–30 см, в палатке были установлены две печки, которые топились круглые сутки. В одной палатке проживало 50–60 человек. Морозы и ветры в ту зиму были очень большие. Питьевую воду привозили к палаткам на лошади, в одной из палаток была печь, где кипятили воду, а потом по очереди давали жителям».

Родственники Эдварда Хямяляйнена по отцовской линии, также жившие под Ленинградом, в начале 1930-х оказались в Сибири. Его дядю Юхана Пааво арестовали при выходе из финского консульства, где он пытался узнать, как восстановить финляндское гражданство. Вслед за ним в Сибири оказались и остальные.

Хямяляйнен рассказывает, что никто из семьи, высланной в 1931 году, не вернулся в родные места. «Бабушка и трое (или четверо?) ее детей остались навечно в енисейской ссылке. Мой отец, старший из братьев и сестер, с 1944 года и до конца своих дней жил в Петрозаводске, дядя Павел в 60-е годы перебрался в Эстонию, тетя Хилма большую часть своей жизни провела в Узбекистане. Дядя Семен, приехавший с дедушкой после 20-летней ссылки к нам в Петрозаводск, никогда не имел не только своей квартиры, но даже комнаты. Младший сын дедушки Суло умер в Сибири во второй половине 1970-х».

Как в войну немцы вывозили ингерманландцев из Ленобласти в Финляндию

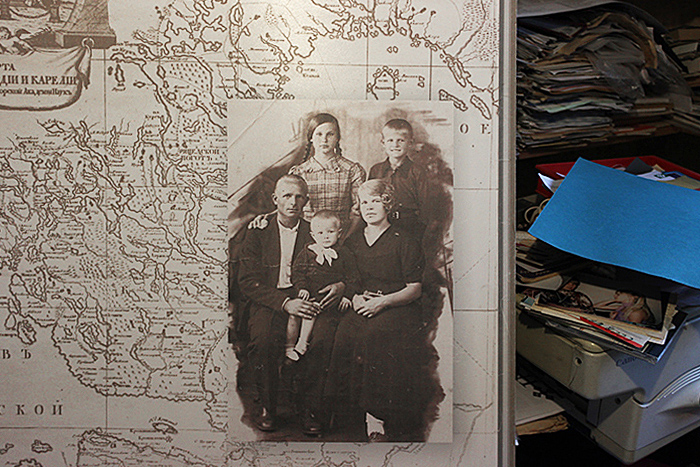

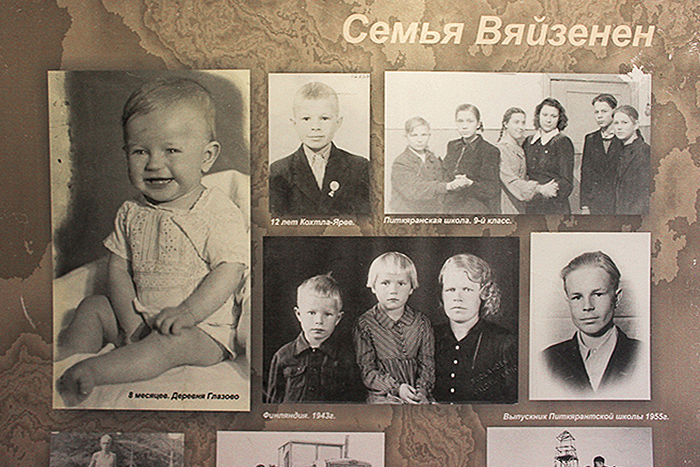

Вячеслав Петрович Вяйзенен, родившийся в деревне Глазово на окраине Павловского парка, в отличие от Хельмы Мартыновны в войну оказался среди другой части ингерманландских финнов — попавших в немецкую оккупацию. В 1941 году ему было четыре года. Когда началась блокада, семья оказалась по разные стороны линии фронта: беременная мать с младшим сыном осталась в Глазове, а отец со старшим сыном — в Ленинграде. Перед тем, как немцы перекрыли дороги, мать успела отправить 12-летнего Юру к папе. Думала, что город не возьмут.

В дом Вяйзененов заселили испанского офицера — по всей видимости, из «Голубой дивизии», участвовавшей в блокаде Ленинграда. Вячеслав Петрович вспоминает, что тот помогал матери: «Доставал картошку из подвала, носил воду, дрова, показывал фотокарточки своей семьи. Вдруг приходит — плачет: „Фронт, фронт“. И ушел. А к нам эсэсовца заселили — и сразу дали пенделя».

Оставшись без своих домов, жители Глазова поселились прямо в Павловском парке, рассказывает Вяйзенен: построили шалаши, сделали столы из бревен. Иногда ходили по своим домам, просили у немцев картошки. Вячеслав Петрович вспоминает, что есть было нечего и они с матерью ходили в Гатчину «побираться».

В 1943 году ингерманландцев стали переселять в Финляндию, где нужны были рабочие руки. Вяйзененов и других финнов собрали в Гатчине и повезли на поездах в эстонский концлагерь Клоога. По словам Вадима Мусаева, в лагере ингерманландцы находились не на таком строгом положении, как военнопленные. Мать Вячеслава Петровича рассказывала, что иногда оттуда удавалось выйти и что-то обменять. Но многие умирали от голода и болезней. В Клооге умерли дед Вяйзенена и новорожденный брат.

— Мать назвала его Витей. Когда мы уже жили в Финляндии, она в одном журнале нашла малыша, который грудь сосет. Говорит: ну точно мой Витя! Вырезала эту фотографию и хранила ее.

В Финляндии Вяйзененов поселили в городе Йювяскюля. Вячеслав Петрович, его мать и Валя (дочка родственницы, которую убили немцы), жили в доме у женщины, чьи сыновья были в армии, а муж остался парализованным. Вяйзененам устроили за печкой спальное место. Ели они все вместе и вместе работали в лесу и в поле.

Осенью 1944 года СССР и Финляндия начали переговоры о перемирии, и ингерманландцев решили отправить обратно. «Многие не хотели уезжать, потому что слышали, что на родине голод, — вспоминает Вячеслав Петрович. — У нас никакой информации не было о доме. Но мама сказала: „Я хоть пешком пойду. У меня там муж и сын“. Мама не знала, что еще в 1942 году Юра умер от голода».

Около 4 тысяч ингерманландцев сбежали в Швецию, еще столько же осталось в Финляндии. 55 тысяч человек вернули в СССР. Однако ингерманландцев отправляли не в родные места, а расселяли по другим областям: Псковской, Калининской, Новгородской, Ярославской и Великолукской. «Многие видели дома из дырки в вагоне и проезжали мимо», — рассказывает Вячеслав Петрович.

Вяйзенены оказались в городе Торопец неподалеку от Великих Лук. «Привезли нас в поле, расселили кого куда», — говорит Вячеслав Петрович. Его мать устроилась работать сторожем на мелькомбинате, а он пошел в школу, хотя ни слова не понимал по-русски. «Когда я говорил по-фински, мама говорила „закрой рот“. В принципе нельзя было показывать, что мы были в Финляндии. Мы даже сочинили такую версию, что во время войны я был в эвакуации в Омской области».

Приехав в Торопец, мать первым делом написала письмо в Ленинград и узнала, что сын умер, а муж — в Челябинске. Отец Вячеслава Петровича воевал на Ладожском озере. После того как в 1942 году вышел приказ об изъятии из армии финнов, его отправили в трудовую армию на Челябметаллургстрой. «После контузии папа попал в госпиталь, а оттуда его отправили в Челябинск. Колонна, четыре автоматчика — так их водили на работу». По словам Вячеслава Вяйзенена, отца спасло то, что он разбирался в технике и чертежах. На стройке его сделали прорабом, благодаря чему тот получал лучший паек.

После войны Вяйзенены отправились в Эстонию, потом в Карелию, а затем все-таки вернулись в Ленобласть, хотя финнам пока было запрещено там жить. «Втихаря мы жили в Пушкине в строительной времянке, — рассказывает Вячеслав Петрович. — Приходила милиция, мы прятались». В 1955 году Вячеслав Петрович поступил в институт в Ленинграде. Когда запреты на проживание были сняты, Вяйзенены получили комнату на Савушкина.

Сейчас Вячеслав Петрович живет в поселке Тайцы, где в конце 80-х было создано общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто». Он 25 лет проработал преподавателем в Сельхозинституте (Аграрном университете), затем заведовал научной лабораторией, а в 90-е стал одним из ингерманландских активистов.

Вяйзенен считает себя финном. Но уезжать в Финляндию, когда появилась возможность репатриации, он не захотел: «Где ты родился, там и пригодился. Родина — это там, где твои корни, где твои предки лежат в земле. Где тебе всё знакомо».

Кабинет Вячеслава Петровича завален фотографиями, книгами и бесчисленными папками с пожелтевшими документами. А на стене в кухне висит портрет отца, с которым Вячеслав Петрович шел в «Бессмертном полку» (ежегодно в День Победы участники акции проходят по улицам с фотографиями своих родственников, участвовавших или пострадавших в войне — прим. «Бумаги»). «У меня на всю жизнь осталась такое мнение, — говорит он, — что воевали не народы, воевали правители».

Как ингерманландцы после развала СССР уезжали в Финляндию

В 1990 году ингерманландцы получили право уехать в Финляндию. Президент Мауно Койвисто заявил, что страна готова принять всех этнических финнов СССР, которые хотят вернуться на историческую родину. К 2016 году по программе репатриации в Финляндию, по данным миграционной службы, уехало около 30 тысяч человек. По данным переписи 2010 года, всего в России живет около 20 тысяч ингерманландцев. Из них около 7 тысяч — в Петербурге и Ленобласти.

В конце 1990-х годов гражданство Финляндии получил лютеранский пастор Арво Сурво, принимавший активное участие в возрождении ингерманландской культуры. Детство и большую часть молодости Сурво провел под Гатчиной. Его отец воевал в Красной армии и дошел до Кенигсберга. По этой причине ему, как и еще примерно 6 тысячам ингерманландцев, было разрешено остаться в Ленинградской области. После войны он вернулся в родную деревню Хиндикалово.

В Эстонии Сурво получил богословское образование, а в 1970-х начал заниматься сбором фольклора и изучением финских диалектов. Он вспоминает, что сильное влияние на него оказал эпос «Калевала», который он прочитал сначала на русском, а потом на финском.

— Я в него вчитался и всем нутром почувствовал, что это мое родное. Я всегда себя ощущал ингро-финном.

В начале 1990-х семья Сурво поселилась в приграничном финском городе. Сам он до 2000 года оставался настоятелем Губаницкого прихода. Сурво по-прежнему часто бывает в России и до сих пор занимается изучением фольклора. Он служит пастором, а также исполняет духовные песни. В скором времени он планирует выйти на пенсию и заняться разбором архивов.

Трое сыновей Сурво в детстве говорили только на финском языке. Это и стало, по его словам, одной из причин переезда. «Сохранение идентичности, возможность писать на родном языке и одновременно быть неподалеку от Ингрии. Живя на территории Ингрии, можно всё это потерять, и так произошло с большинством».

— В 1991 году многие побежали записываться в очередь на переезд, — рассказывает Вилье Остонен, активист ингерманландского движения. — Те, кто в советские годы поменял фамилию на русскую, теперь меняли обратно на финскую.

В начале финны очень хорошо относились к ингерманландцам, отмечает Остонен. Потом, по его словам, отношение стало меняться: «Очень много молодежи приехало, которые языка не знают. И русские, которые якобы находили корни. Я знаю таких, кто не хочет ни работать, ни язык учить. Так и заявляют».

Вячеслав Вяйзенен вспоминает, как в 1990-х был в Финляндии на практике. По его словам, из десяти человек обратно вернулись только двое. «Ворота открылись, и все как рванули, — говорит Вячеслав Петрович. — Мысль и у меня была, конечно: за морем житье не худо. Но, откровенно говоря, я посчитал неудобным всем оглоедам туда поехать. А потом не захотел. В Финляндии хорошо жить тому, кто не понимает финского языка, кто не понимает, как ему смотрят в спину и что говорят между строк».

Тогда как сами ингерманландцы считают себя финнами, многие финны считают их русскими. «Я думаю, что это недолгая трагедия, — говорит Арво Сурво, — потому что их дети всё равно финнизируются. Если родители плохо говорят по-фински, то дети уже плохо говорят по-русски».

В 1998 году финские власти ужесточили правила въезда в страну и стали активнее помогать ингерманладским финнам в России, отмечает Вадим Мусаев. В частности, Финляндия финансировала строительство домов престарелых для ингерманландцев. В 2016 году программа репатриации завершилась. Она продолжает действовать только для тех, кто был в войну на территории Финляндии или служил в финской армии.

В тексте использовалась литература:«Политическая история Ингерманландии в конце XIX–XX веке»

Все материалы проекта об ингерманландцах «Кто жил в Петербурге до Петербурга» читайте по ссылке