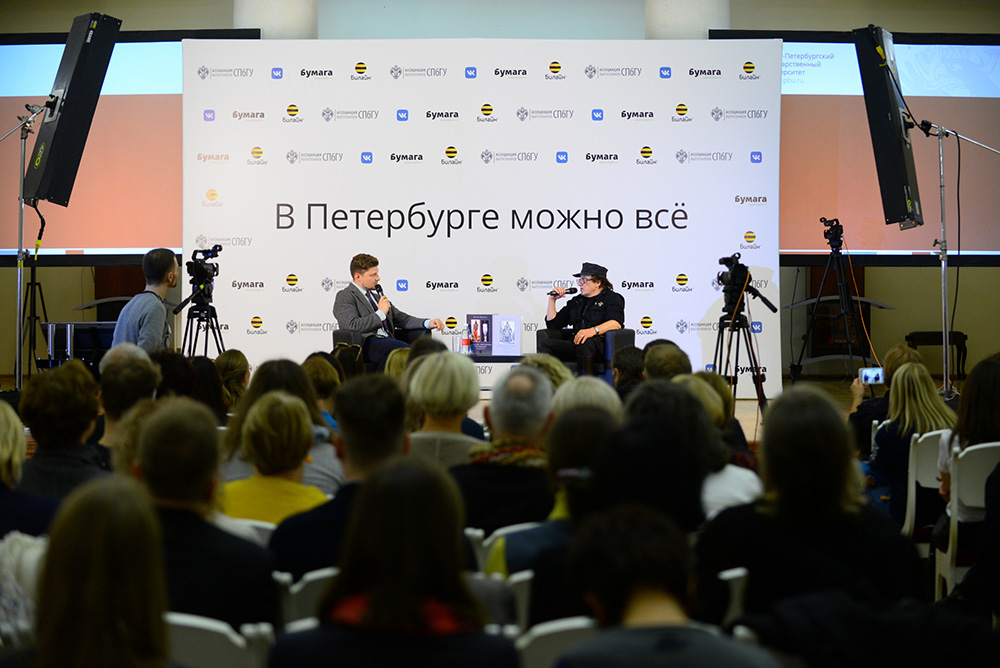

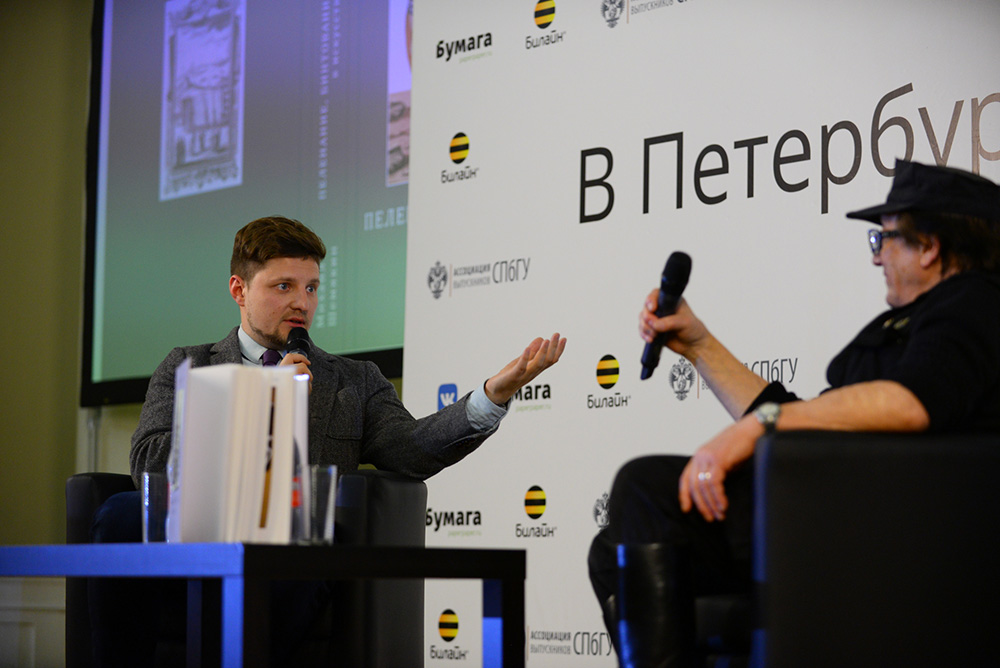

«В Петербурге можно всё» — серия встреч с известными людьми для студентов и выпускников СПбГУ, организованная «Билайн», Ассоциацией выпускников СПбГУ и «Бумагой». Встреча с Михаилом Шемякиным завершает второй сезон проекта, гостями которого были творческие люди, любящие и ценящие Петербург.

В новом сезоне пройдут открытые интервью с петербуржцами, которые преуспели в технологичном бизнесе. Следите за анонсами встреч, приходите и читайте расшифровки интервью на «Бумаге». Все материалы прошлого сезона, во время которого прошли встречи с Сергеем Шнуровым, Михаилом Боярским, Билли Новиком, Вячеславом Полуниным и другими, собраны здесь.

Чем занимается «Воображаемый музей» Михаила Шемякина и как больше 50 лет художник исследует искусство по сотням разных тем — от натюрмортов и изображения глаз до образов лестниц и перформансов с увечьем? Почему исчезает профессиональное образование художников и свободнее ли их жизнь и работа на Западе?

«Бумага» публикует расшифровку открытого интервью Михаила Шемякина в проекте «В Петербурге можно всё». Художник и скульптор рассказывает о своих исследованиях, выставках, жизни в эмиграции и художественном образовании в России.

Как Шемякин уже 50 лет исследует мировое искусство в проекте «Воображаемый музей»

«Воображаемый музей» (научно-исследовательский проект Шемякина — прим. «Бумаги») родился очень странно. Я рос в то время, когда книги по искусству c работами современных мастеров, [хранящиеся] в Академии художеств, были под запретом. Они были помечены тремя видами геометрических значков: кружок, треугольник и квадрат. Книга с кружком выдавалась только тем людям в профессуре, которые были в партии не меньше пяти лет. Одним словом, нам было запрещено видеть и Фрэнсиса Бэкона, и [Альфреда] Кубина, и журналы по современному искусству.

Естественно, к запрещенному плоду тянутся. Мы заводили какие-то легкие платонические романы с молодыми библиотекаршами, и, когда начальство уходило, они пускали нас в дальние залы (а это роскошная библиотека с колоссальными собраниями старых книг). Мы создали свой так называемый изобразительный самиздат: фотографировали запрещенные картинки, потом распечатывали и клеили [снимки] в альбом.

Эта страсть и мое исступленное любопытство только выросли на Западе, где я мог свободно покупать книги по искусству, монографии художников. Естественно, мастерская не могла вместить всё это, и я стал потрошить книги и складывать репродукции в отдельные папки. Я начал собирать альбомы по определенным темам: натюрморт в изобразительном искусстве, гримаса, глаз и прочее. Фактически я занимался исследованием самого себя. Так за 50 лет набралось 700 тем, и родилась система визуальных лекций под названием «Воображаемый музей».

Впервые «Воображаемый музей» основал министр культуры Франции Андре Мальро (французский писатель и культуролог; его эссе «Воображаемый музей» вышло в 1947 году — прим. «Бумаги»), с которым мне посчастливилось быть знакомым и который высоко оценил мои работы. Он был первым, кто начал собирать фотографии редчайших скульптур и сопоставлять их. Он создал многотомники, которые так и называются «Воображаемый музей». Я фактически продолжатель дела великого французского искусствоведа, философа, мыслителя.

На втором этаже Центра Михаила Шемякина на Садовой улице мы показываем исследовательский материал по той или иной теме, который привозили из Америки или Франции. На первом этаже — оригинальные работы моих студентов и приглашенных художников на данную тему. Сегодня вышел каталог выставки «Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве», которую можно видеть в Центре до 7 ноября. К каждой теме также готовятся каталоги. Если это дело будет продолжаться, то выйдет больше 700 книг.

Искусство сегодня особенно актуально, оно всё время ошарашивает какими-то новыми сюрпризами. Я никогда не думал, что наряду с темами «Глаз в искусстве», «Рука в искусстве», «Прическа», «Портрет с затылка» (это делал Магритт, но оказывается, до Магритта такие исследования проводили еще наши русские мастера в XIX веке) у меня будут целые папки с исследованиями «Блевота в искусстве», «Дерьмо в искусстве». Темы растут, сюда включаются интересные эксперименты, связанные с новыми материалами (фигура из пластика, фигура из текучей резины, водная фигура, видео-арт и прочее).

Я просто аналитик, мне всё интересно. Когда работаю в своей лаборатории, там нет Шемякина, который любит или не любит. Есть Шемякин, который смотрит, анализирует и понимает, что это было сделано тогда-то и что это продолжение чего-то, созданного 300 лет назад. Я ищу связи в изобразительном искусстве. Это сложная работа, которая доставляет много головной боли и одновременно удовольствия.

Следующая выставка «Воображаемого музея» в Петербурге — это «Лестницы». На сегодняшний день каждый художник по-своему с ума сходит, поэтому каких лестниц вы только не увидите на этой выставке. Например, одна из самых известных — Марины Абрамович (перформанс «Дом с видом на океан» — прим. «Бумаги»). Она поднялась на специальный пьедестал, где был стол, туалет, ванна (всё это было прозрачным) и неделю прожила под взглядами журналистов и людей, которые хотели увидеть, как она спит, ест, моется, испражняется. Она поднялась туда по обыкновенной лестнице, а затем лестницу подменили на состоящую из ножей, заточенных лезвий. Символически мы понимаем, что если бы мадам Абрамович захотела спуститься, то изрезала бы себе пятки. Эта лестница была вынесена на обложку ее громадной монографии.

Зачем художникам профессиональное образование и как Шемякин обучает студентов в академии Штиглица

В свое время один из кремлевских сотрудников попросил меня воспитать группу художников, которые смогут работать на международной арене. Я преподаю в Академии им. Штиглица в Петербурге. Студенты занимаются в Академии и ежегодно проходят спецобразование у меня во Франции. Ребята просматривают сложнейшие книги, [выполняют] очень сложные, необычные задания.

У меня готовится большая и очень сложная выставка в Москве. Она откроется 20 ноября в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре — это тысяча квадратных метров, 13 залов, там я буду показывать и работы своих студентов. На этой выставке я хочу показать, что такое метод «профессора Шемякина».

Когда я впервые произнес «профессор Шемякин», стало немножко смешно, но приятно. Профессор или нет — самое главное, что я могу чему-то научить, чему-то необычному. И понимаю, что такое искусство, линия, рисунок, композиция. Могу единственное сказать: я с юных лет прежде всего художник-профессионал и хочу воспитать из моих ребят настоящих профессиональных художников.

[Чтобы поступить] мои ученики прежде всего проходили психологический тест. Во-первых, они должны были написать, почему хотят заниматься у меня. Во-вторых — как относятся к карьере художника. Когда человек писал: «Я хочу выставляться, быть известным и прочее», я не рассматривал его кандидатуру — в отличие от тех ребят, которые написали, что просто не могут жить без того, чтобы рисовать.

Я говорю своим ученикам: вы избрали очень сложную профессию, которая отличается от профессии сапожника или портного. Чем лучше у сапожника кожа, чем лучше дизайнер, который делает ему колодки, тем больше у него успеха и денег, тем более он востребован.

У нас же всё совершенно иначе: чем дальше вы идете вперед, чем больше развиваетесь, тем меньше вы нужны обществу, которое остается позади вас. Поэтому вы должны понимать, что, возможно, не будете своим творчеством зарабатывать денег. Вам придется работать, так же, как и мне долгие годы, не художником. Или придумывать, как зарабатывать себе на хлеб при помощи изобразительного искусства. Вы можете быть не признаны всю вашу жизнь — так, спрашивается, в чем тогда смысл этой профессии? А смысл в том, чтобы испытывать муки творчества, которые испытывает только человек, идущий по данному пути. Вы начинаете творить, и это самое главное. Мои ребята это поняли и смирились со своей участью. Поэтому они занимаются с полной отдачей, я очень доволен группой.

Единственный их недостаток — слабая память. Но этим, по-моему, страдает вся молодежь. Поэтому у меня запрещено на занятиях пользоваться айфонами: всё пишется в тетрадочке, составляются конспекты, я их проверяю. У молодежи надежда на то, что все знания у них в кармане. Я обычно говорю своим ребятам: «Допустим, какой-то супер-хакер-террорист взорвет это. Вы что тогда будете делать? До дому не дойдете, наверное? Тренируйте память». Поэтому кроме сложного специального образования у меня они должны учить стихи, а также читать, смотреть серьезные фильмы, слушать музыку.

Образ художника в кино: слева голая натурщица, справа он обнимает бутылку и где-то в ноздре держит кисточку. На самом деле совсем не так. Есть художники очень необразованные — и это всегда можно увидеть по их картинам. Но если мы вспомним судьбу Рубенса, который был крупнейшим дипломатом, или Питера Брейгеля, который строил канал в Нидерландах, — это были очень образованные, необычайно интересные, необычайно мощные люди.

Если вы не умеете рисовать, если не получили настоящего, классического, художественного образования, говорить о вас как о серьезном художнике очень сложно. Но на сегодняшний день в большом мире искусства не обязательно уметь рисовать. Например, есть несколько очень известных художников, которые говорят, что никогда не рисовали, но их идеи воплощаются другими художниками. То есть ставится имя человека, который нарисовал произведение, а деньги получает тот, который дал эту идею. Из-за того, что рынком управляет художественная мафия, беспощадная, сложная, жестокая, профессиональное образование сегодня исчезает.

Я часто рассказываю об интересной истории, которая произошла в нью-йоркской Академии искусств. Ряд молодых художников провели демонстрацию из-за того, что их не учили рисовать: «Мы понимаем, что не умеем рисовать. А профессор подходит и говорит:„У вас есть индивидуальность, продолжайте“». А что продолжать? Индивидуальность у него есть, а рисовать он не умеет. Профессура в Америке, так же, как и в других странах, больше всего боится преподавать жестко. Не дай бог, чтобы кто-то из студентов написал, что профессор давит на его психику, пытается повлиять на его сознание.

Когда я получил Государственную премию — медаль мне привинтил Ельцин в Вашингтоне своей изуродованной рукой — я все деньги отдал в среднюю художественную школу своим учителям, которые меня воспитали как художника. Которые говорили мне: «Болван, не так рисуешь, делай так!» Дубасили, пороли и делали из нас профессионалов-художников. Не давали работать огрызками карандашей, научили грунтовать холст, правильно рисовать. И за это я был благодарен своим учителям.

Я считаю, что Штиглица, которая получила статус академии — одна из лучших школ в мире. Там великолепнейшие профессора (я имею в виду не себя), и я счастлив, что мои ребята работают с ними.

Меня государство уже не в первый раз надувает. Сначала мне пообещали оплачивать студентов при том условии, что я шесть лет буду вести группу молодых, талантливых ребят, которых я сам отобрал. Я согласился. Первый год мне оплатили, все деньги я вложил в мастерские для моих студентов. Они занимаются сейчас в мастерских с дневным освещением. А на второй год мне сказали: «Господин Шемякин, мы вам деньги платить больше не будем». Естественно, я своих студентов предать никак не могу и где-то клянчу деньги.

Моя мечта — и я сейчас веду разговоры с правительством — расширить систему моего преподавания во Франции. Потому что там у меня громадная библиотека и исследовательская лаборатория на тысячу квадратных метров. Но нужно расширить мастерские: [сейчас] их семь.

«Акция на Красной площади попахивает психиатрией»: что Шемякин думает о Павленском и художниках-акционистах

Павленский сидел во французской тюрьме, и я считаю, что французы с ним еще довольно мягко поступили, потому что это очень злобная и жесткая нация. Во Франции суровые законы. Думаю, если бы не подняли шум, если бы это сделал какой-нибудь француз, а не человек из России, то, во-первых, о нем мало бы кто говорил, во-вторых, он получил бы, как говорят у нас в России, на полную катушку. Потому что взять и поджечь один из центральных банков, нанести ущерб — во Франции это серьезно наказуемо.

Был такой Бренер (художник, один из лидеров московского акционизма, писатель — прим. «Бумаги»), который сначала узнал, где более мягкие законы, приехал в Голландию и испортил картину Малевича: зеленой краской нарисовал доллар. Его посадили всего на пять месяцев. У него был телефон, он звонил, давал интервью — чувствовал себя прекрасно. А Павленского французы держали в ежовых рукавицах.

Я считаю, его проблема в том, что он не очень талантлив. Например, Олег Кулик и голым много прыгал и скакал, но всё было очень продумано: человек-собака (один из образов, в которых художник представал в перфомансах, — прим. «Бумаги»). Одна из причин, почему у Кулика многое получилось интересно: он профессиональный скульптор. Вторая: он блестящий фотограф. Его фотографии выставляются почти во всех музеях мира. Сейчас он, конечно, понял, что уже немножко не в том возрасте, чтобы прыгать голым. Недавно мы с ним познакомились на выставке в Париже, обнимали друг друга, фотографировались. Он действительно талантливый человек, который сделал свою карьеру — и как представитель акционизма, и как фотограф.

А Павленский только и делает, что себя режет. Это напоминает садомазохизм и не вызывает большого отклика, потому что всё это уже было (я собираю исследование «Перфомансы с увечьем», которые исчисляются десятилетиями). Акция Павленского на Красной площади для меня попахивает психиатрией. Я человек другой эпохи. Если бы кто-то из нас попробовал даже просто раздеться на Красной площади, поверьте, из дурдома бы не вышел. Нас объявляли сумасшедшими и прятали за более невинные вещи.

«К чему бы он ни прикоснулся — это становится искусством»: чем уникально творчество Ильи Кабакова

Илья Кабаков оказал на меня влияние как мыслитель. Я считаю его гениальным человеком и мастером. Много неприятелей появилось у Кабакова, причем даже бывшие его соратники говорят: «Чего-то он сдал, наверное, в связи с годами». Но Илья Кабаков ничуть ничему не сдал, он делает гениальные вещи. К чему бы он ни прикоснулся — это становится искусством. Илья — грандиозный рисовальщик, он великолепно владеет цветом.

Кабаков был одним из блестящих мастеров книжной графики. У меня все его книжки собраны с нежными подписями. Когда я приезжал в Москву, всегда жил в его мастерской. Это умнейший человек, философ. Когда умер Владимир Михайлович Конашевич, именно Кабакову позволили докончить его книгу. Потому что стиль Кабакова смыкался со стилем Конашевича. Сейчас его [Конашевича] выставка идет в Третьяковской галерее. Кабаков и Булатов, замечательнейший, серьезнейший мастер, являются представителями той самой мощнейшей московской школы.

Чем отличается творчество на Западе и почему новый «взрыв» российского искусства может произойти в глубинке

Сегодня мы привыкли всё перечеркивать: всё, что было в советское время — плохо, сегодня — хорошо. На самом деле у нас была великолепная книжная графика, запредельные мастера: Митрохин, Лебедев, Кравченко, Фаворский. Сегодня в книжной графике и иллюстрации, к сожалению, наблюдается упадок. На западе много серьезных иллюстраторов, потому что много больших художников — как Дэвид Хокни (английский художник, график и фотограф — прим. «Бумаги»), который иллюстрировал сказки братьев Гримм. На Западе гораздо больше художников, которые не были закрепощены, как наши ребята.

Когда [на нас] обрушилась свобода, мы потеряли очень многое, потому что пользоваться свободой очень трудно. Как у Высоцкого в песне: «Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?» И я думаю, это сейчас отражается во многом. В изобразительном искусстве мы, с одной стороны, ругаем Запад, а с другой — у нас в костях живет постоянная закомплексованность перед ним. Прорыв у нас будет тогда, когда мы поймем собственную ценность. Поймем, какое же у нас громадное наследие: наш русский авангард, русская икона, русская школа передвижников. От этого можно двигаться бесконечно. Я уже не говорю о народном искусстве: русский костюм — это же чистый авангард. Если мы правильно начнем пользоваться своими богатствами, откроем сундуки, всмотримся и начнем что-то делать, мы действительно сможем создавать что-то свое.

Нам не нужно быть как американцы или западные европейцы. Мы имеем совершенно особую мощную культуру, и я думаю, что именно третий взрыв (первый — русская икона, второй — русский авангард) — взрыв, когда мы будем собирать камни. Пусть из самого странного искусства.

Мне кажется, что «взрыв», возможно, произойдет именно в глубинке. Я бываю и в Красноярске, и в Новосибирске, и в Ханты-Мансийске. Недавно мы даже Магадан посетили. И там всюду интереснейшая молодежь, вообще интереснейшие люди, интереснейшие художники, которых мы, к сожалению, не знаем. На сегодняшний день [оттуда] очень трудно добраться до Петербурга, поэтому мы сами оторваны от собственной культуры. Но я надеюсь, что этот барьер мы когда-то сломаем.

Когда приехал на Запад, я уже был свободным. В России мы не могли купить хорошие карандаши, краски, это были специальные магазины для членов Союза художников. Поэтому мы работали самыми страшными кистями. Почему родились мои плоскостные техники? Потому что провел кисточкой по холсту — и вся шерсть осталась там. Потом ты пинцетом вылавливаешь эти волосы. В конце концов я перестал работать кистями и стал работать мастихином. И когда я первый раз попал в художественный магазин во Франции, самый обыкновенный, мне стало страшно грустно. Потому что я не знал, что это за вещи, и подумал, сколько мне еще придется учиться.

Что касается внутренней свободы, она была [в СССР]. Я всегда был свободным человеком, так же, как и мои друзья. Меня бесит фраза: «Мы поднимаем Россию с колен». Черта с два, я никогда не стоял на коленях, и мои друзья не стояли. Просто были люди, которые жили в определенном советском измерении, а были люди такие, как Бродский, Уфлянд, Шнитке. Поэты, музыканты, которые прорвали этот мир давным-давно и ушли в другой.

Я бы не сказал, что на Западе и в Европе творческих сил больше. Я живу во Франции. Это такое красивое кладбище, где ходят зомби, которые думают только об одном: лишь бы не работать и вкусно покушать. На творчество не остается энергии. Это не про все страны. Например, Англия — очень мощная страна с колоссальной энергетикой, с очень интересным искусством и экспериментами. Но Англия — это особая Европа, остров.

Очень досадно, что сегодня затеяны игры в холодную войну, потому что более близкого народа для россиян, чем американцы, на всем земном шаре нет: по характеру, энергетике, стремлениям. Тем более, нас там уже миллионы. Америка очень похожа на Россию, потому что она тоже многонациональная страна. Меня спрашивают: «Сейчас же там всё так нагнетается». Я вас должен разочаровать: американцы не так много думают о России. Многим и в голову не придет, что мы существуем. Это, конечно, обидно. А здесь какая-то тревожная атмосфера, как будто бы не сегодня-завтра американец на нас нападет. Полная глупость.

Как художник исследует русский язык и зачем собирает загадки и создает букварь

Словарь русских народных говоров — это 50 томов, с которыми я работаю уже несколько лет. Проект словаря начался в 1964 году тут, в нашем ЛГУ (ныне СПбГУ). На сегодняшний день они дошли до буквы «х». Я посетил их институт, познакомился с этими замечательными учеными. Они были в восторге, когда узнали, что я работаю с их томами. Я их спросил, когда дойдут до буквы «я». Мне ответили, что, по их подсчетам, [на это уйдет] еще 10 лет. Это громадный проект.

Мне удалось познакомиться и с Леонидом Леонидовичем Касаткиным, одним из интереснейших исследователей русских диалектов. Ему сейчас 90 с лишним лет, он в полном уме, но нехорошем здравии, потому что 3 года назад ему пришлось в экспедиции ночевать в неотопленной избе. Он простудил спину, и у него отказали почки. В таких жутких условиях он работал, собирая слова. У него очень много трудов, и он свыше 40 лет преподавал диалекты в МГУ.

Первым, кто обратил внимание на забытые слова, был Николай Васильевич Гоголь. Он составил словарь редких, странных слов. Интересовался этими словами и Лев Николаевич Толстой. В наше время Александр Исаевич Солженицын выпустил свой словарь забытых слов, которые, как он считал, могут снова войти в обиход. Я недавно говорил с Константином Эрнстом. Оказывается, он с юных лет собирает буквари: сейчас у него свыше 100.

Мое же исследование заключается в том, что я просматриваю словари и выбираю те слова, которые легко входят в сознание и легко запоминаются, и их иллюстрирую. Это те слова, которые могут быть обзывалками: например «охряпка» и «жвака». Когда дети услышат эти смешные слова и еще [увидят] рисунки, будут запоминать. Одновременно я делаю букварь. Этот проект считаю очень важным.

Второй мой проект, связанный с русским языком, — это загадки. В 1972 году я купил книжку Садовникова (ее привез какой-то русский эмигрант, белый офицер) с русскими загадками. Из абсурдного текста я создаю абсурдный рисунок и таким образом окончательно запутываю читателя. В этом проекте я решил показать оригинальность мышления русского мужика, которого презирали, недолюбливали, которым брезговали. А это были гениальные люди, которые жили очень сложной жизнью, предельно реалистичной. С другой стороны, они отрывались в нескладухах и загадках.